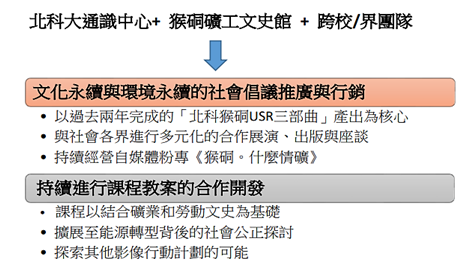

猴硐礦業與勞動影像行動2.0計畫

計畫議題:文化永續

計畫主持人:

計畫實踐場域:新北市瑞芳區猴硐

計畫架構圖:

本計畫在前兩年「猴硐礦業與勞動影像行動」三部曲 (物件篇、人物篇、地景篇)的基礎上,持續與位於新北市瑞芳區的「猴硐礦工文史館」(實踐場域)合作,除與場域繼續進行課程的合作與開發外,也會將前一個階段的影像行動的成果,與社會各界進行合作展演、出版與座談的社會倡議與行銷,從而讓台灣礦業勞動文史,以及能源轉型伴隨而來的公正轉型課題,能夠透過本計畫積累的產出,更廣為人知,從而於在地關懷、文化永續以及環境永續的道路上,善盡大學社會責任。

問題意識(場域問題或社會議題)與計畫目標:

計畫執行重點:

- 第三部曲礦業地景篇製作影片「猴硐煤鄉漫遊」入圍第一屆「氣候臨界國際影展」(https://gcaa.org.tw/6986/),於今年三月在華山電影院舉辦公開放映暨影後座談,從影片延伸出來討論淨零道路下的公正轉型課題。

詳見媒體露出報導 https://e-info.org.tw/node/236274

- 第一部曲礦業物件篇PART2以圖文報導方式呈現,編輯成冊「煤東西」於今年七 月正式出版

- 第二部礦業人物篇與高雄市政府合作,策畫「末代礦工攝影展」於高雄勞工博物館展出,展期從今年10月17日至明年4月6日。開幕當天詳見媒體報導,共逾40則新聞露出 https://www.ctee.com.tw/news/20231018700566-431204

- 末代礦工攝影展於展出期間,持續與高雄當地社群合作舉辦活動。十一月份與高雄醫學大學舉辦導覽講座,詳見以下連結說明

https://www.facebook.com/events/951775869801889/?ref=newsfeed

- 持續經營粉專 「猴硐,什麼情礦」https://www.facebook.com/ntutminer/

- 參與北科大百年北科文資薪傳紀實」系列首展「記憶・技藝」。詳見以下報導

https://news.ntut.edu.tw/p/406-1000-131984,r11.php?Lang=zh-tw

- 東華大學《人社東華》季刊第38期專訪刊出介紹本計畫

- 協助文化部礦業文化路徑出版諮詢